近日

2025年首批

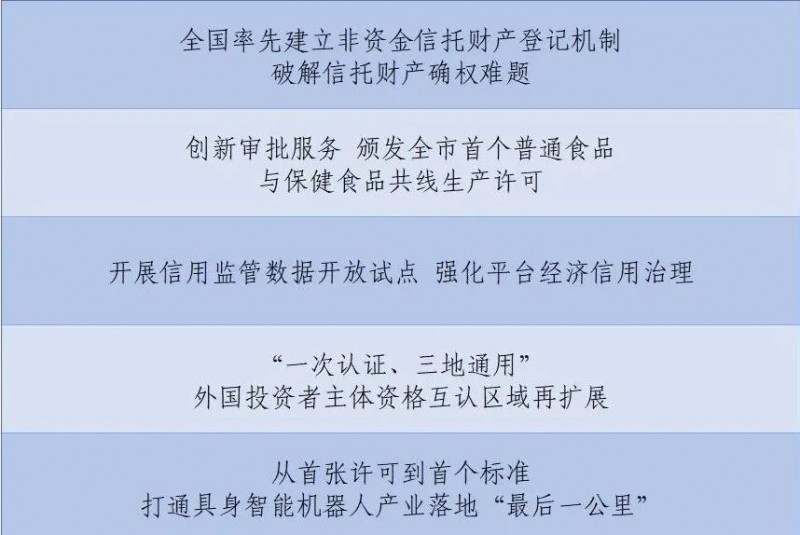

北京市营商环境改革创新案例

新鲜出炉

市市场监管局5项案例入选

今天

我们来看看第二个典型案例的

经验做法和特色亮点吧

为推动食品产业高质量发展,北京市市场监管局以北京经济技术开发区(以下简称“经开区”)为试点,创新审批服务机制,颁发全市首个普通食品与保健食品共线生产许可。

01

多方联动优化质量体系,量身定制许可审查方案

市市场监管局指导经开区行政审批局,建立“许可部门+技术专家+企业主体”三方协同研判机制,召开多轮专题研讨会,对原料分级管理、共线清洁清场、空气流向、车间硬件、标识标签等方面提出建设性优化建议。指导企业建立完善了《共线质量管理规定》《共线生产风险评估报告》《共线生产清洁验证报告》等9项核心制度文件,搭建食品安全管理体系,筑牢食品安全屏障。

在此基础上,市区两级许可部门根据产品的工艺特点、设备布局、风险点位,因地制宜制订“一企一策”审查方案。重点围绕原料采购溯源、共线生产管理、车间环境控制等关键环节,梳理形成审查重点清单,为企业整改提供靶向指引。

02

将“首次经验”扩展为“可复制、可推广”指导文件

经开区行政审批局结合前期创新实践成果,总结共线生产风险控制要点和审查经验,试点印发《保健食品生产企业共线生产普通食品工作指引》,为其他同类企业扩充产品类型和规格,申请共线生产许可提供可复制可推广的经验,让企业知道设备设施怎么改、清场验证怎么做、制度记录怎么定、检验数据怎么积累,构建起标准引领、风险可控、服务高效的新型审批监管模式,实现了制度创新与产业发展同频共振。创新包容、审慎监管与全周期服务让技术升级与市场响应实现“零时差”,真正实现“审批落地即增效”。

03

政府创新服务与企业技术升级“双轮联动”成效显著

保健食品与普通食品共线生产让降本与增值形成闭环,企业进一步节省设备投入成本、人员成本,缩短投产周期,在技术改造升级、产能释放方面实现跨越式发展。

通过共线生产模式,某企业实现车间建设成本节约690万元,设备投入减少350万元,年运行费用降低136万元,生产成本降幅达32%,产能释放成效显著。2025年,全类别产值预计突破7亿元,同比增长16%,实现从分线外包到集约自营的跨越式升级。此外,还有其他保健食品生产企业拟将外包食品品种收回自产,正在详细梳理共线生产风险控制措施。企业在节约生产成本的同时,更便于控制产品安全性和质量稳定性。

04

创新新业态、新模式、新技术审批机制

市场监管部门突破行政许可被动等待模式,主动对接企业,打造全流程服务体系,从工艺合规到市场布局全程护航,为企业提供从建设规划到生产运营的全链条支持,为“大健康”产业发展注入强劲动能,推动全市食品产业持续发展。

围绕高新食品生产企业发展需求,市场监管部门紧跟新技术、新模式应用场景,以“助企纾困导向、专业机构辅证、市区联审把关、监管追踪问效”四步法,构建“风险评估+过程管控+全程追溯”审批框架,探索“标准明确、流程优化、风险可控”审批范式,为企业创新发展添助力、保安全,让改革成果惠及更多企业和群众。