作者/李彦

编辑/木鱼

出品/茶咖观察

中国茶文化绵延千年,从陆羽著经到明清茶馆,茶始终是浸润在东方人骨血里的生活仪式。而今,茶文化正在以茶+万物的叙事方式,继续成为新一代中国人生活中的必要消费品。

回望来路,从2000年开始,行业经历了从粉末冲调的工业启蒙,到连锁扩张的标准化革命,再到原料升级的品质觉醒。二十年风云激荡,我们见证了一场从街边摊到资本场的蜕变,2025年,国内现制茶饮市场规模预计将突破3000亿元,并且已经诞生了数百个品牌,6家上市公司。

当下,我们站在行业发展的分水岭。在资本、平台和用户竞相追捧、品牌百花齐放的表象下,现制茶饮行业其实已经面临着一个残酷的现实:当整体增速放缓、“一条街10家奶茶店”成为常态后,产品同质化严重、价格战愈演愈烈,同店销售下滑成为了必然。

为系统梳理中国现制茶饮行业的结构变迁与竞争逻辑,壹览商业联合旗下专注于茶饮、咖啡、饮料的研究机构茶咖观察正式发布《万壑争流·行稳致远——2025现制茶饮行业研究报告》(以下简称《报告》)。

《报告》总体分为八个部分,分别从行业、消费者、品牌及门店、加盟、产品、营销、数字化、资本市场及2025新趋势等10个方向全面解读2025现制茶饮行业。

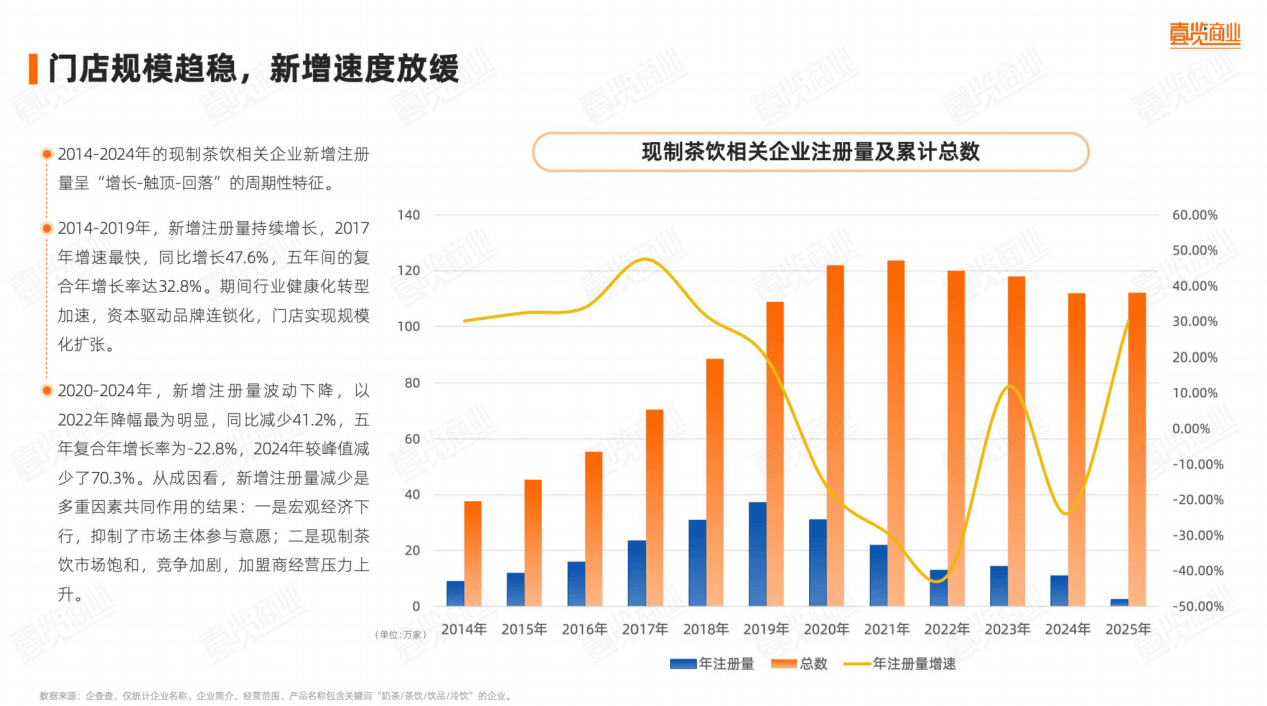

《报告》认为,经过十余年的高速扩张与资本驱动,中国现制茶饮行业正从“野蛮生长”迈入系统化竞争阶段。数据显示,2014年至2019年行业注册量持续攀升,带动门店数量指数级增长;而自2020年起,新增注册量明显放缓,2022年同比降幅达41.2%,行业步入增速回调周期。

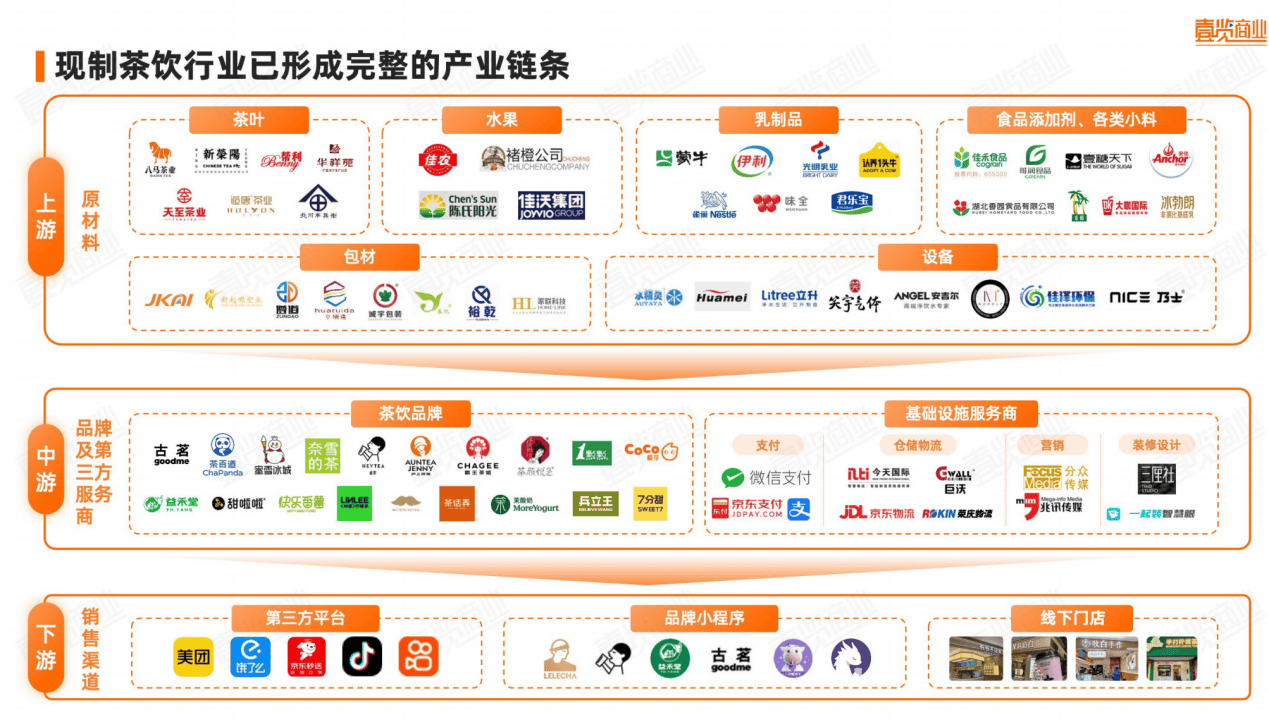

这一变化背后,是茶饮产业链的成熟与竞争格局的固化。上游从原料到设备形成了完整生态:茶叶、水果、乳制品、包材、添加剂等环节均已高度专业化,涌现出天圣有机、佳农、伊利、安琪酵母等稳定供应商体系;中游则由品牌及第三方服务商构成核心增长引擎,品牌矩阵基本成型;下游渠道以美团、饿了么、小红书、抖音等多元平台为主,线上化、数字化程度快速提升。

广东人最爱喝奶茶,门店超8万家

《报告》显示,截至2025年9月,全国30个代表性现制茶饮品牌门店总量已突破13.1万家,行业分化趋势愈发明显。头部品牌“巨无霸”效应显著,蜜雪冰城以4.38万家门店稳居首位,规模接近第二名古茗(1.2万家)的四倍。

整体来看,门店规模破万家的品牌仅3个,5000—10000家的品牌5个,1000—5000家的品牌12个。超过1000家门店已成为衡量品牌进入头部阵营的重要门槛。

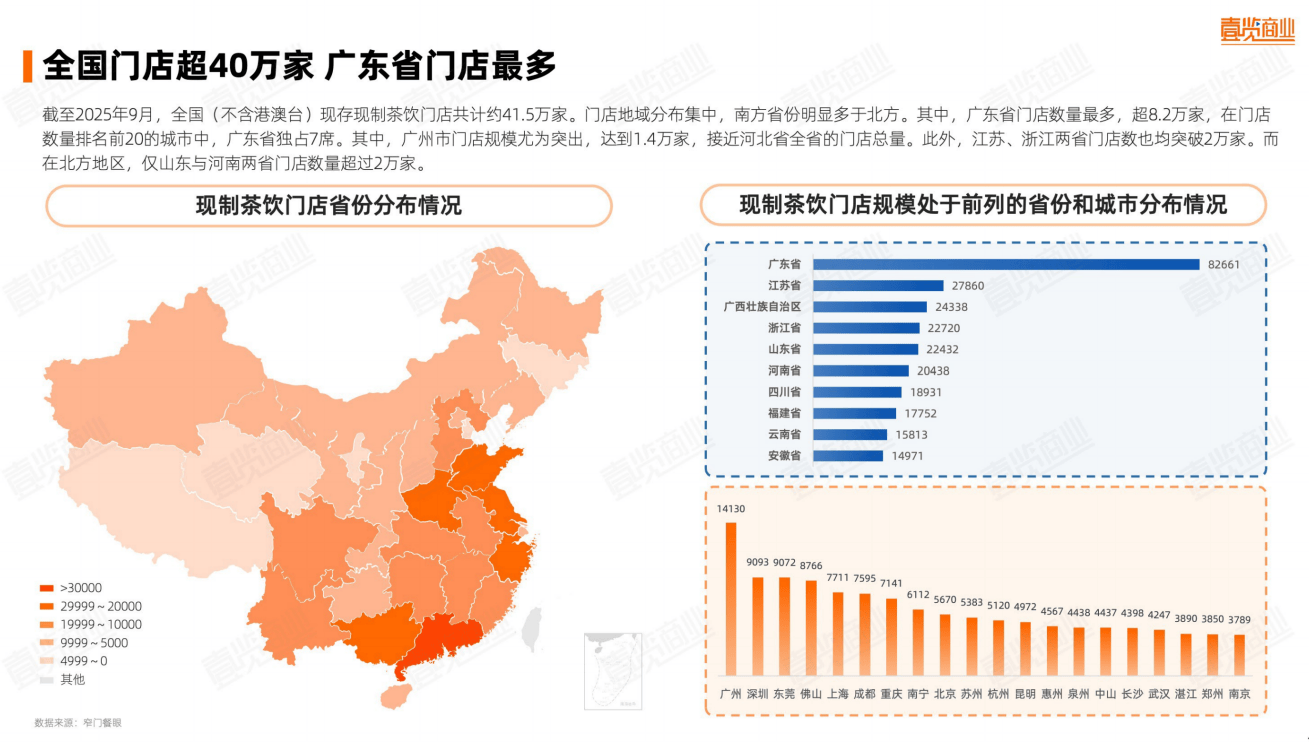

从区域视角看,截至2025年9月,全国(不含港澳台)现制茶饮门店总量已突破41.5万家,行业规模持续扩大,但区域分布极不均衡。整体呈现出“南多北少、东强西弱”的格局,其中广东省以超8.2万家门店位居全国首位,仅广州市一地就拥有超过1.4万家门店,接近整个河北省的总量。江苏、浙江、山东、四川等省紧随其后,均突破2万家门店大关。

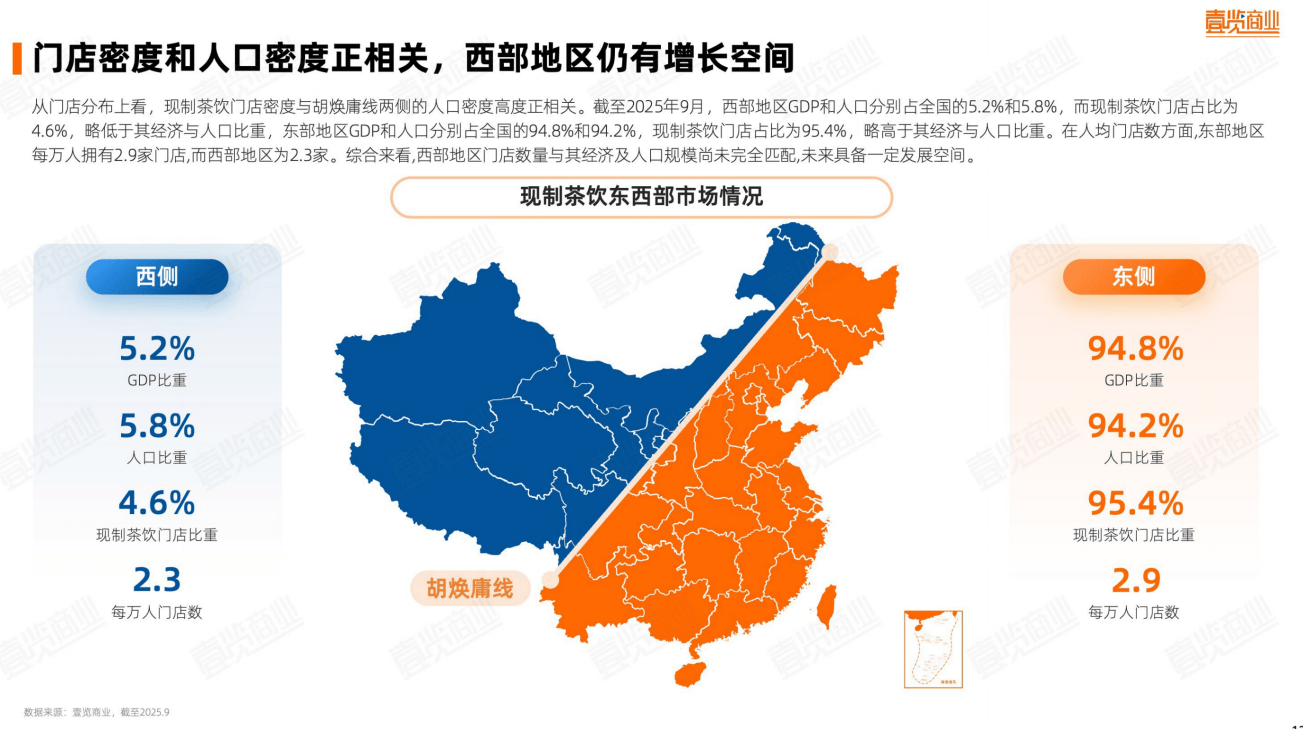

与此同时,门店密度与人口密度呈显著正相关。东部地区凭借94.8%的GDP占比和95.4%的门店占比,形成高集中度的市场带,每万人拥有门店数达到2.9家;而西部地区的门店占比仅4.6%,每万人门店数仅为2.3家,明显低于经济与人口体量的匹配水平。

同时,《报告》还显示,整个行业集中度低,寡头效应初显,低线城市占比超50%,村镇店占比不足,头部品牌实现全国覆盖,中小品牌依托区域发展。

随着现制茶饮行业步入存量竞争阶段,消费者结构与行为的演变,正在成为决定品牌长线竞争力的关键变量。

食安、健康与价格成为消费者核心决策要素

从人群画像来看,女性依然是茶饮消费的绝对主力,男女比例约为4:6;核心消费群体集中在18—35岁的00后与90后,占比高达66.1%,他们大多是企业白领、学生与自由职业者,月均收入集中在3000—10000元区间。这意味着,现制茶饮的主流客群兼具一定消费力与生活仪式感,是典型的“悦己型”新中产。

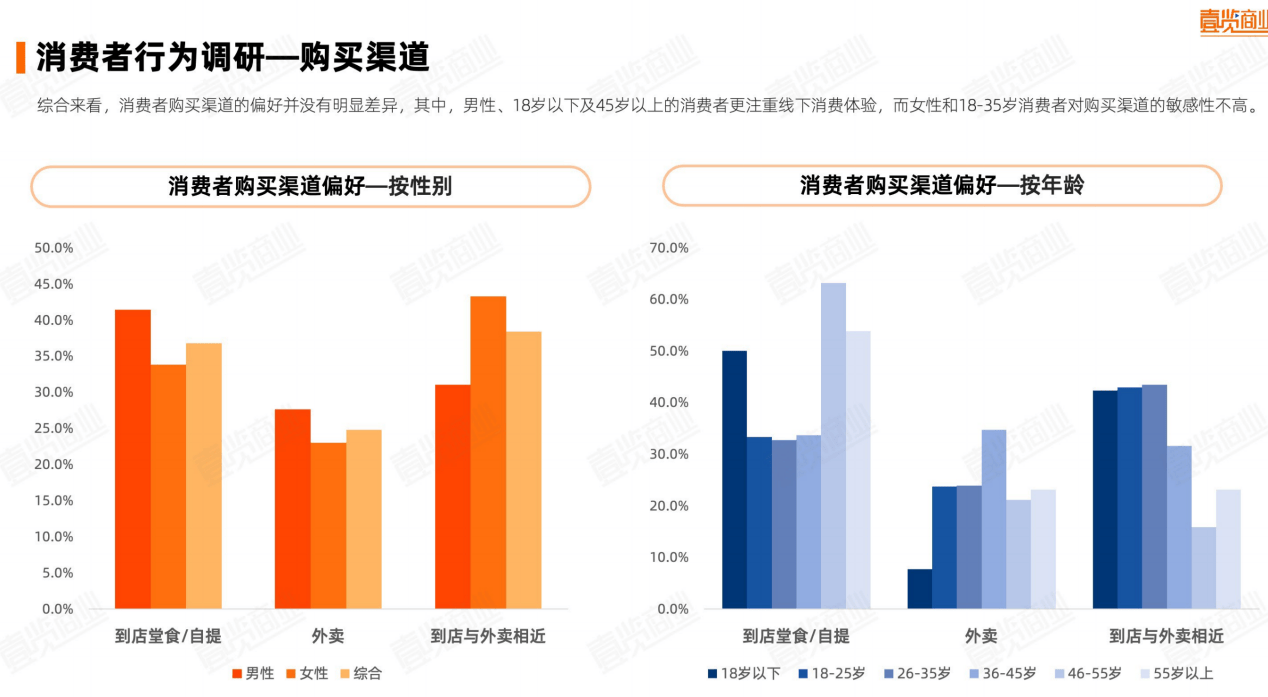

在消费场景上,线下体验仍是主战场。数据显示,无论性别或年龄差异,到店自提与堂食依旧是最主流的购买方式,其中男性与18岁以下、45岁以上人群对线下场景依赖更高;而18—35岁的年轻女性则表现出更强的渠道包容性,线上点单、线下自提已成为她们的日常习惯。

同时,食安、健康与价格成为消费者核心决策要素,其中,男性更注重品牌知名度而女性则更易受到品牌营销的影响,18-25岁消费者更在意产品口味,45岁以上消费者更关注价格和健康。男性消费者对原材料质量的担忧程度高于女性,25岁及以下的青年群体更易受排队时间、环保问题的影响,45岁以上群体对质量、健康程度更为敏感。

加盟门店回本周期在延长

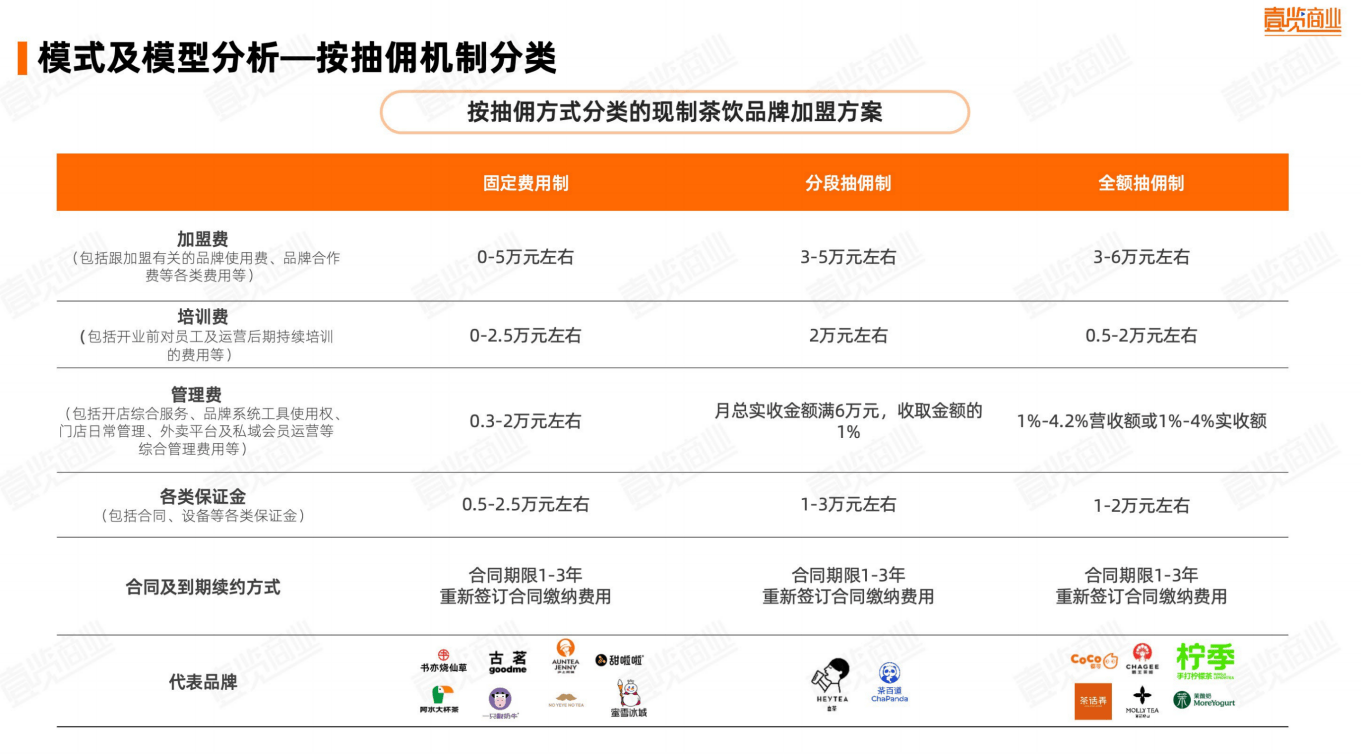

从商业模式看,现制茶饮行业目前以加盟模式为主,部分品牌直营和加盟模式并行,中小品牌一般先以直营完成商业模式验证后开启扩张。而在加盟模式中,按抽佣机制可以分成固定费用制、分段抽佣制和全额抽佣制三类。

《报告》还拆解了包括古茗、茉莉奶白、沪上阿姨、蜜雪冰城、霸王茶姬在内的近10个品牌的单店财务模型。

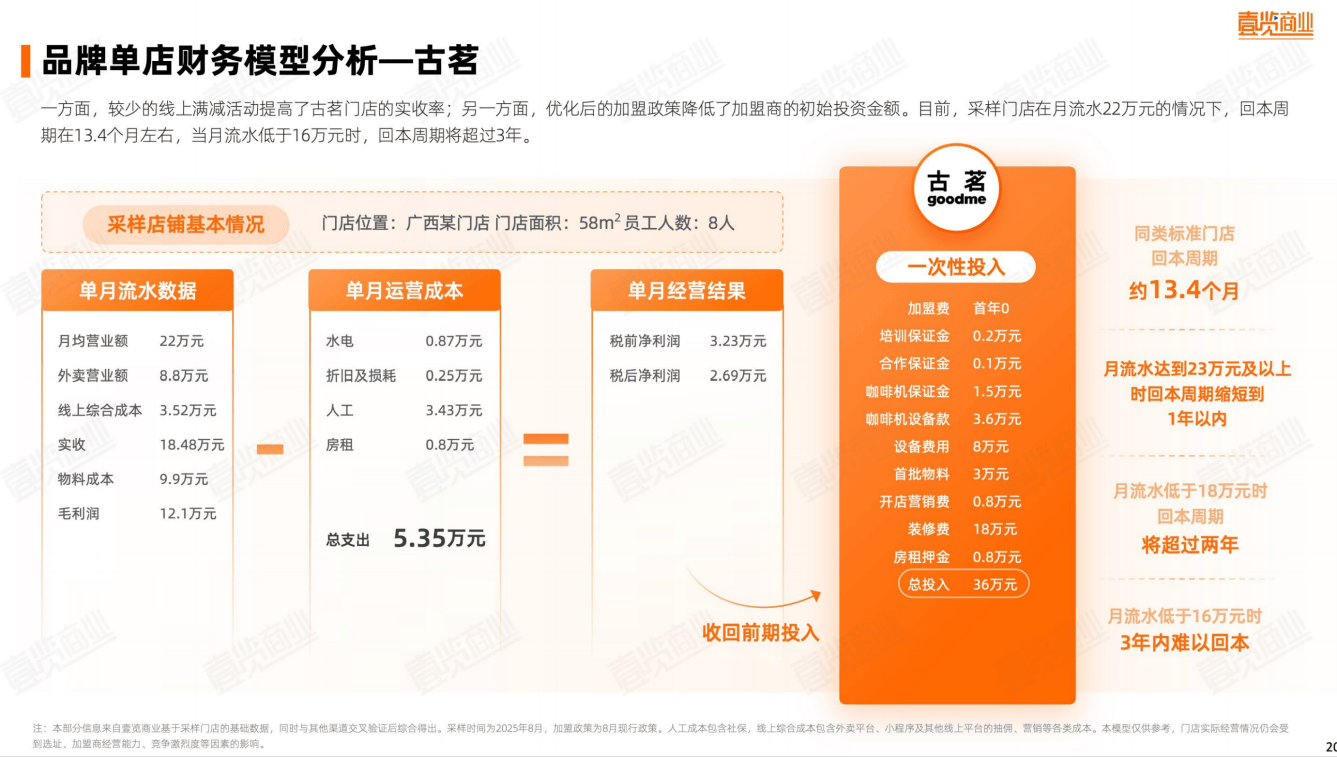

比如古茗,一方面,较少的线上满减活动提高了古茗门店的实收率;另一方面,优化后的加盟政策降低了加盟商的初始投资金额。《报告》选取广西一线样本店数据显示:单月营业额约22万元,毛利率超过50%,单月经营成本约5.35万元,净利润约3万元,回本周期约13.4个月。在流水稳定于23万元以上时,回本周期可缩短至一年以内;若低于16万元,则可能延长至三年。

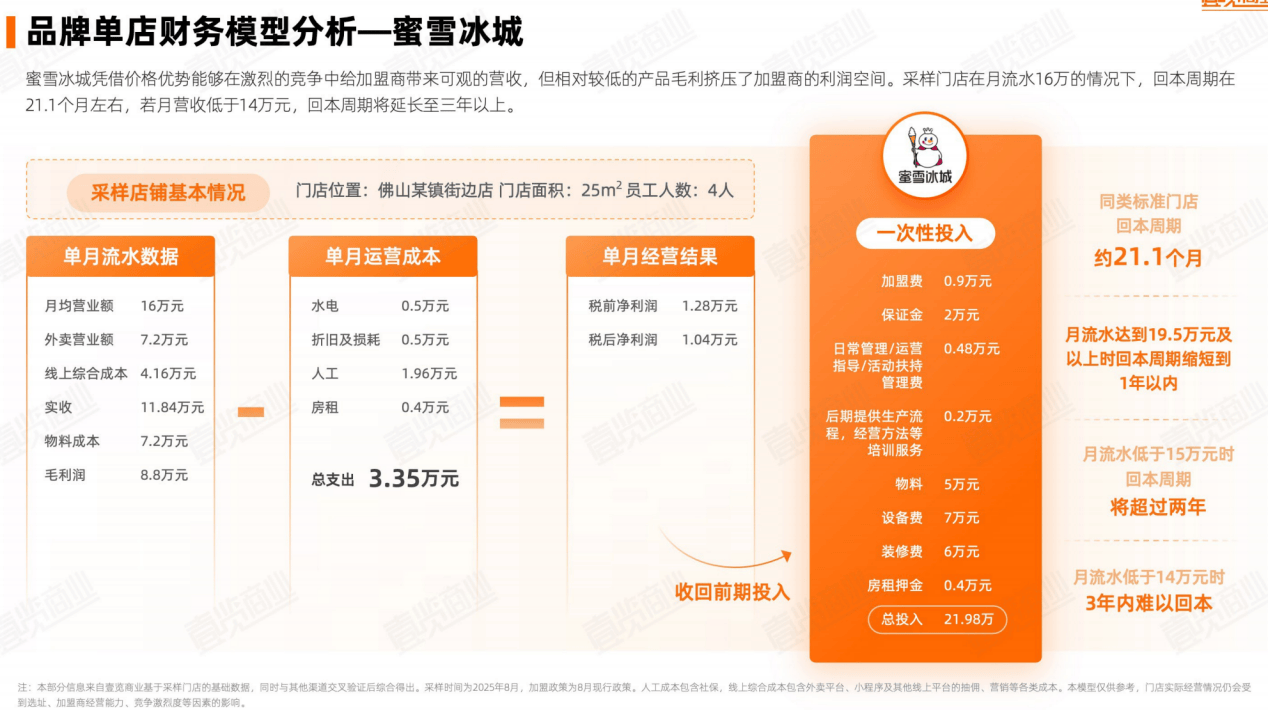

而蜜雪冰城,凭借价格优势能够在激烈的竞争中给加盟商带来可观的营收,但相对较低的产品毛利挤压了加盟商的利润空间。采样门店在月流水16万的情况下,回本周期在21.1个月左右,若月营收低于14万元,回本周期将延长至三年以上。

产品创新陷入内卷漩涡

在产品端的内卷漩涡中,《报告》认为,行业正进入一个“创意过剩、差异稀缺”的新阶段。上新速度空前,却难掩同质化焦虑。

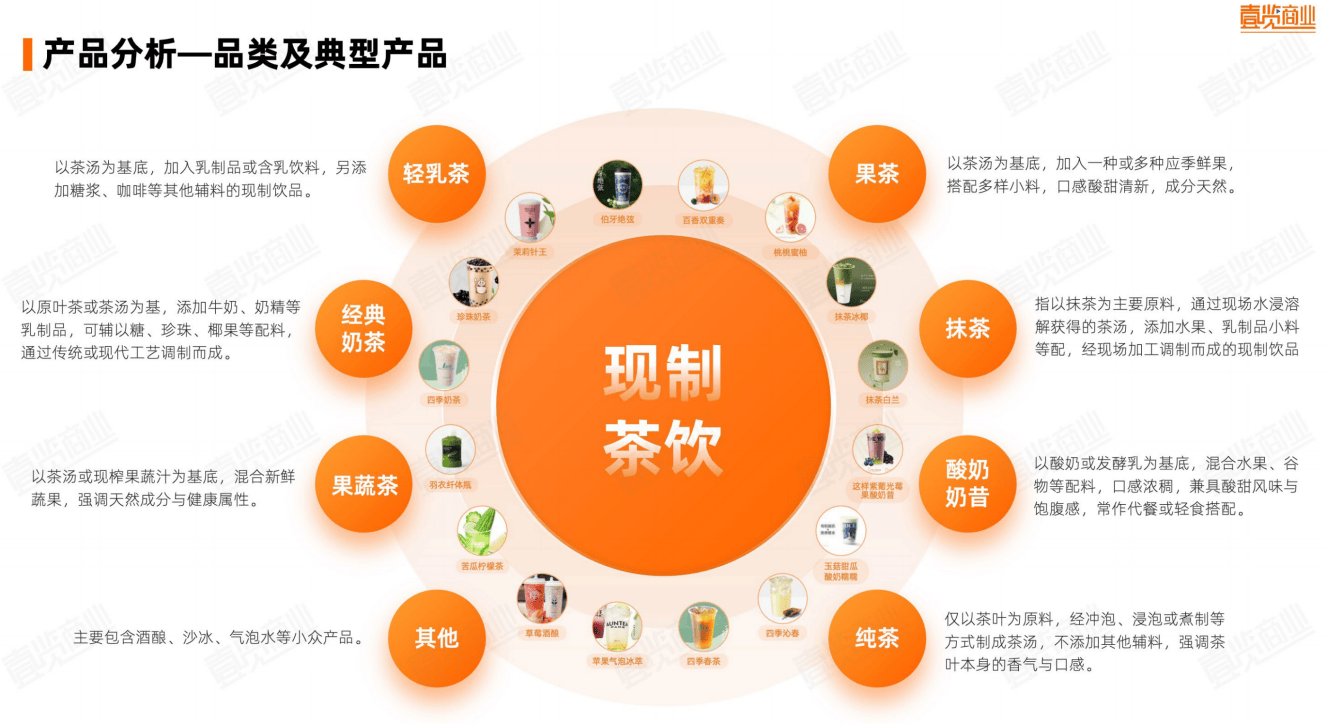

《报告》将现制茶饮划分为经典奶茶、轻乳茶、果茶、抹茶、酸奶奶昔、果蔬茶与纯茶等品类。整个上半年,10个头部品牌上新277款,在乳品、茶基底、水果等方面陷入排列组合瓶颈。

头部品牌通常以市场分析为起点,依托庞大的数据体系捕捉消费者口味变化,再通过原料筛选、配方验证、小范围试点等环节,逐步形成可规模化的新品;一旦上市反响良好,便会迅速反哺供应链端,推动中小品牌在原料与配方层面跟进,实现“从研发到量产”的快速复制。

这一模式本质上是一种“哑铃型创新结构”:上游由头部品牌集中研发资源形成创新壁垒,下游则由中小品牌实现扩散效应,维持行业活力。 同时,供应链企业在其中扮演着枢纽角色,不仅为头部品牌提供差异化原料方案,也通过产能溢出赋能中小品牌,实现行业整体创新效率的最大化。

联名的性价比在降低,IP营销含金量提升

在营销层面,《报告》以节日营销、联名营销、包装与周边营销三大典型场域,展现品牌如何从“卖产品”走向“造内容”,通过视觉、文化与情绪价值的共创,完成与消费者的长期链接。

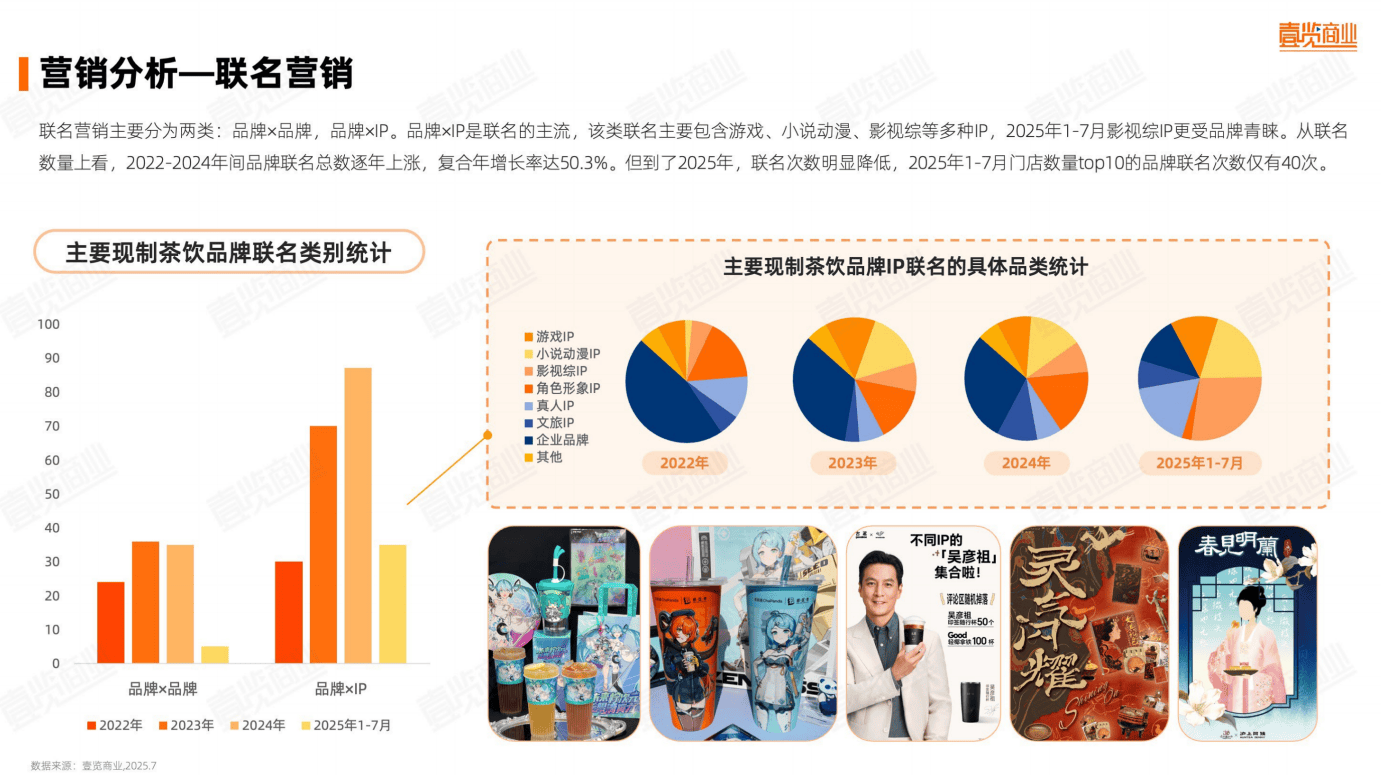

数据显示,2022年至2024年间,品牌联名总次数逐年上涨,但2025年联名热度显著回落。2025年1—7月,门店数量TOP10品牌的联名次数仅40次,同比下降41.2%。这一趋势表明,品牌的“跨界联名”逐渐从数量竞争转向质量竞争。消费者的审美疲劳叠加流量红利递减,使得单纯依赖IP噱头的合作难以持续制造话题。

相对而言,品牌自有IP的价值正在上升。以蜜雪冰城的“雪王”、茶百道的“丁丁猫”、茉莉奶白的“Molly”等为代表,越来越多品牌开始以自有IP构建长期的品牌资产。自有IP不仅能强化品牌识别、降低营销成本,还能形成“角色化记忆”,在跨界联动、线下空间、海外传播等多场景中延展应用。

《报告》指出,从IP类型分布来看,2025年影视综艺类IP成为品牌联名首选,占比持续提升,而游戏与动漫IP的份额逐年下降,说明品牌正在从年轻流量转向更具社会话题度与全民记忆点的文化内容。与此同时,品牌自建IP的营销势能逐步积累,通过跨平台传播与内容共创,正成为新茶饮品牌下一阶段竞争的关键资产

数字化深入行业,但智能化还刚开始

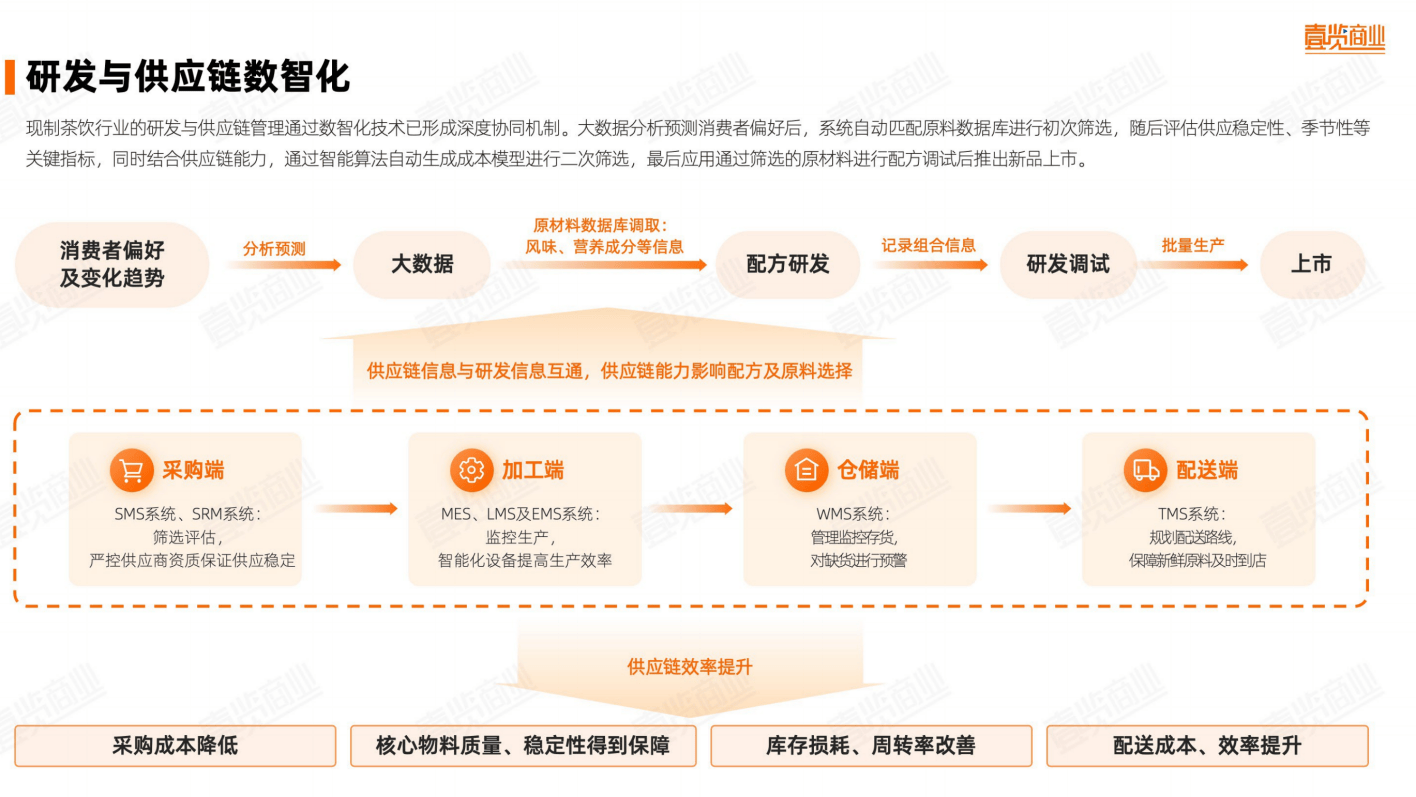

《报告》的第六部分聚焦于现制茶饮行业的数智化进程,指出随着门店规模的持续扩张、品牌经营的连锁化与跨区域发展,数字化与智能化已成为行业提效的核心抓手。数智化转型不仅体现在供应链、研发环节,更贯穿到门店营建、施工管理与终端运营的全链路。

在供应链与研发环节,《报告》指出,茶饮企业正通过大数据分析与智能算法实现原料匹配、配方研发和成本模型的自动生成;在门店营建与管理层面,新兴的“智慧工地”体系正在重塑品牌扩张效率。

以“一起装智慧眼”为例,这一系统是集“大厂定制摄像头+音视频平台+AI算法包+软件平台”于一体的门店营建数智化解决方案,已在多家连锁茶饮品牌的扩店工程中落地应用。其核心在于通过“视觉层—AI层—软件平台层”的三层架构,打通门店建设全流程的信息链。

在视觉层,安装的高清摄像头可实时采集施工现场影像,解决品牌总部与施工现场之间的信息不对称问题;在AI层,系统可自动识别人员、物料、设备、进度等关键节点,识别安全隐患并生成预警,确保施工过程标准化、可追溯;在软件平台层,所有信息被自动汇总到SaaS管理系统中,形成可视化看板,用于工期监控、质量评估与成本分析。

以产品制作场景为例,现制茶饮制作大致可以分为三个环节:备料、存储、调配出杯,而数智化技术分别在这三个环节提升了标准化水平和制作效率。

在备料环节,自动去皮机、自动去核机、自动捶柠檬机等设备显著提升了原料加工效率。例如一筐青提人工去皮需要15分钟,自动去皮机只需1分钟,而且处理后的水果大小一致符合标准。当然,对于石榴等加工难度较高的水果,仍需人工处理。

在存储环节,智能秤等设备便利了物料管理,应用后门店的产品售罄率降低了50%。在调配出杯环节,智能出茶机大幅释放了人效,以往需要3人参与的制茶环节如今只需1人,而且调茶无需记忆大量配方便可精准制作。

这一体系让品牌实现了从“人盯现场”到“AI盯工地”的跨越:AI可通过算法完成自动巡检、阶段对比和节点验收,帮助品牌实现项目管理的可量化、可追踪,显著提升门店扩张效率。

这种以AI驱动的数智化营建,正成为茶饮品牌全国化扩张的基础设施,也标志着现制茶饮行业正从经验驱动走向系统驱动的管理阶段。

创新门店、跨界成为2025年新趋势

《报告》还从门店、加盟、产品、营销、市场与出海六个方面呈现了2025年现制茶饮行业的新趋势。例如,在门店端,品牌普遍进入“轻资产+高体验”阶段:一方面通过形象升级、主题门店与概念旗舰店探索空间体验差异化;另一方面,以低成本改造和智能化监控提升施工与管理效率。

出海:东南亚是国内延伸,欧美才是新故事

与此同时,《报告》指出,品牌的目光正转向海外。

东南亚仍是中国茶饮品牌的第一站。凭借年轻人口结构、消费升级浪潮以及与中国相近的地缘文化基础,该地区兼具低成本与高接受度优势。截至2025年6月,已有近20个中国品牌在东南亚布局,包括蜜雪冰城、霸王茶姬、古茗、书亦烧仙草、益禾堂、茶百道、柠季、沪上阿姨等,形成密集的品牌集群。

以甜啦啦出海印尼为例,该品牌采用“总部统筹+区域自营+城市代理”的管理架构,通过集中采购核心原料、本地采购易消耗品来降低供应链成本;印尼单国门店突破百家,东南亚区域总量超过200家,单店日营收超万元人民币。

新的出海故事同样在欧美市场展开。欧美的竞争核心在于品牌溢价与文化输出。美国市场成为2025年中国茶饮出海的热点,一杯饮品售价可达6至10美元,是国内的三倍,具备高客单价、高复购和高曝光的天然优势。纽约、洛杉矶、波士顿成为茶饮品牌登陆的集中地,法拉盛已形成“中国茶饮一条街”。霸王茶姬、茶百道、沪上阿姨、柠季、茉莉奶白、茶理宜世等品牌相继落地,旗舰店成为品牌视觉与文化的展示窗口。

与东南亚不同,欧美品牌竞争不再依靠价格与门店密度,而是重新讲述“东方文化”的新故事。霸王茶姬以东方美学叙事打开文化认知差异,以“东方茶·当代喝”为核心主题塑造视觉与空间;喜茶主打“灵感茶”概念,将茶饮延展至咖啡与烘焙场景;柠季与茶百道尝试以“茶+烘焙”“茶+简餐”的复合业态融入西方消费节奏。品牌不再只是卖茶,而是以东方生活方式为叙事主线,重新定义“喝一杯茶”的意义。

《报告》还指出,品牌在海外普遍面临三大挑战:运营本土化、法律与用工,以及文化与市场适配。

首先是运营本土化。海外市场的消费逻辑不同,以信用卡与线上订阅为主,门店经营依赖堂食与外卖并行。高人工、高房租让加盟模式效率受限,品牌需在“自营+代理”中寻找平衡,并通过本地供应链降本提效——部分品牌选择自建中央厨房,部分依托跨国冷链,兼顾标准化与速度。

其次是法律与用工壁垒。海外严格的食品监管和劳动法规大幅提高经营成本,尤其在欧美,高时薪与福利要求使门店盈利周期被拉长。先行品牌正通过本地法务与ERP系统强化合规管理,但整体仍处“磨合期”。

更深层的挑战来自文化与市场。茶饮要在咖啡文化占主导的市场中建立认知,既要保持东方特色,又要迎合本地口味与审美。品牌开始调整茶基与糖度,在包装与门店设计中融入环保、极简等视觉语言,或通过“茶+烘焙”等跨界形式融入日常消费场景。

二级市场火热,带动一级市场复苏

《报告》最后部分立足于资本市场,呈现了现制茶饮行业的变迁。

在一级市场,自2021年融资热潮见顶后,行业经历了三年断崖式下滑,直至2025年才出现回暖迹象。与此同时,二级市场的热度也在回升。

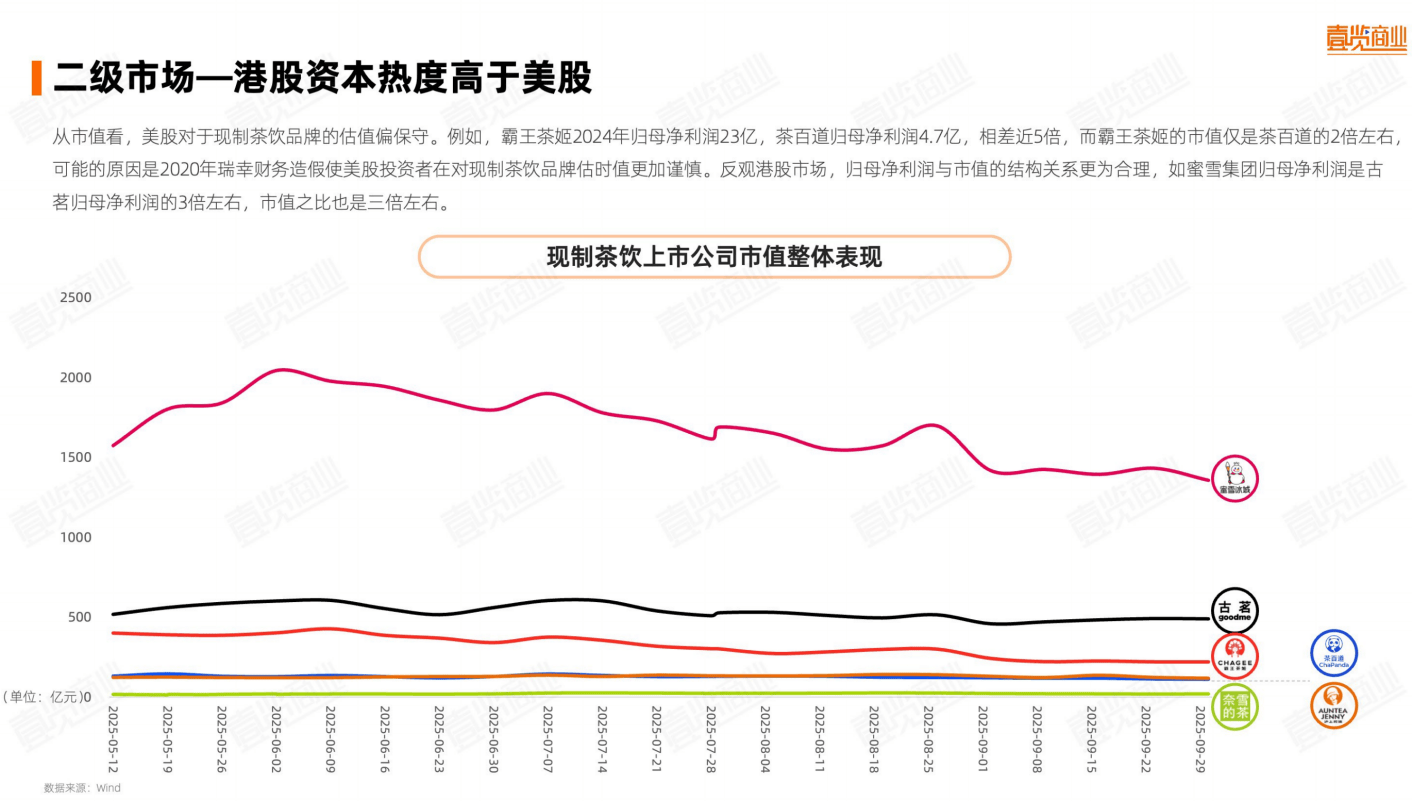

港股成为现制茶饮品牌上市的主要阵地,资本关注度明显高于美股。无论是从市值体量还是盈利结构来看,蜜雪冰城已独立成档,其市值和营收均远超其他品牌;古茗与霸王茶姬形成第二梯队,具备稳定增长与盈利能力;茶百道、沪上阿姨、奈雪的茶则位于第三梯队,市值分化明显。

当资本热潮退去,行业终将回归本质。从东南亚到欧美,中国现制茶饮品牌正以“文化输出+本地化运营”组合拳开拓海外市场,新加坡单店月销可达国内1.5倍。智能设备已节省30%人力成本,区块链溯源技术使茶叶流通效率提升25%。

但无论技术如何革新,产品如何变化,竞争如何激烈,产品力与供应链始终是终极壁垒。现制茶饮行业正站在历史与未来的交汇点。它既承载着千年中国茶文化的基因密码,又演绎着新消费时代的创新法则。展望前路,唯有坚守“品质为根、效率为翼”,方能在万店竞逐的赛道上行稳致远。这不仅是商业的进化,更是一场关于中国消费文化的复兴叙事。

如需完整版报告请加(shibushimini)